頭の中は忙しいのに、アウトプットする時間を持たずに春分の日を迎えてしまった。

朝のルーチンを少し変えたことが原因だ。掃除洗濯買い物、片付けや支払いに猫の世話等々、身の周りの些事に追われて1日が終わってゆく。一人暮らしはひとり分のことだけやればいいから楽というわけにはゆかない。

とかいうぼやきはさておき、3月はつまらぬトラブルから始まった。

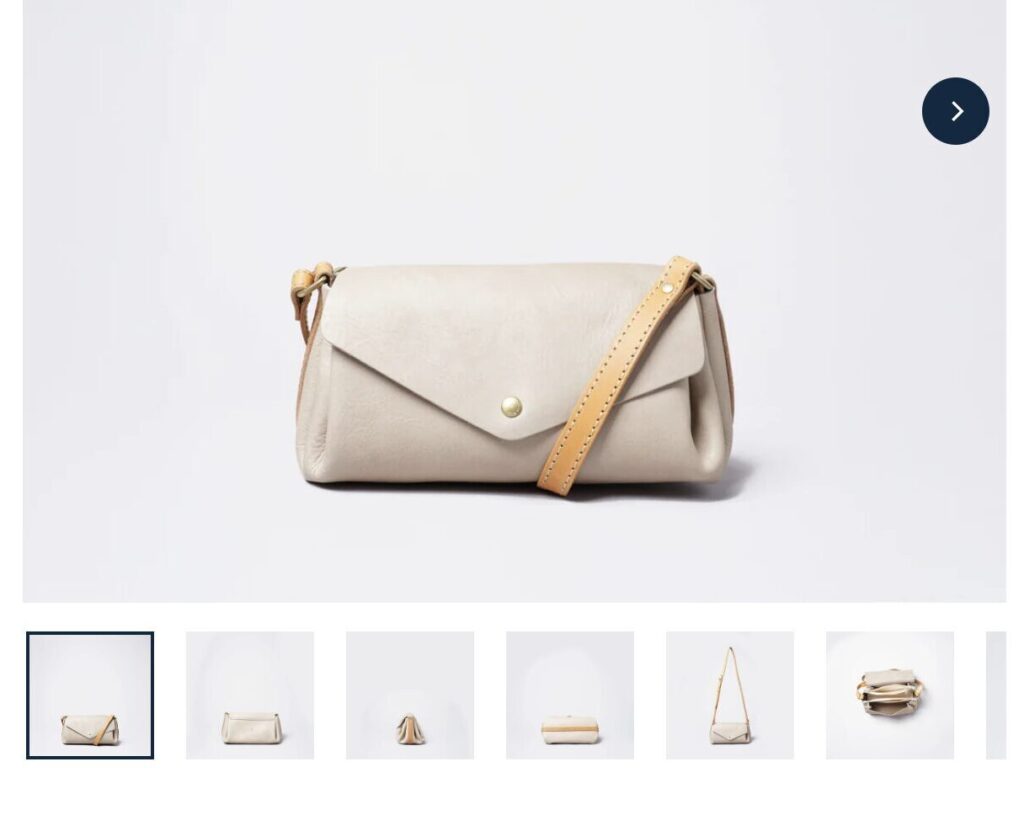

色が違いすぎるバッグが届いた

春を迎えることだし!と、私にしては珍しく明るい色の小ぶりなショルダーバッグをオンラインショップで注文した。写真でみると商品の色は「グレー」とされている。画像でみるそのバッグの色は、やや黄味がかった淡いグレーにみえた。オフホワイトとかアイボリーとはいえない程度にグレーが入っているんだろうと思った。

届いたのがこちら。

ベージュだ。

どうみてもベージュだ。100歩譲ってグレージュだ。

あの画像で「グレー」との記載があって、この色を想定内に入れられる人はどれぐらいいるだろう。暖色系が入ってるやん。グレージュだったら注文してへんわ。

PCディスプレイの設定や環境、スマホの機種によって色は大きく左右されるので、オンラインで何かを売る時には色の再現性に非常に苦心する。わたしもその苦労は知っている。色のトラブルを避けるために画像を保管する説明をテキストで入れたり(「画像では明るい紺色にみえますが実際は黒に近い濃紺です」とか)、モノによってはサンプルを送ったりもする。こちらのサイトではそういった説明はない。だから、多少の濃淡はあれどもこの明るさと色味のものが届くだろうと考えていた。それなのに届いた実物はグレージュだ。色の名前が変わるほどの違いは「誤差」とは言えないのでは?と頭の中が疑問符だらけになった。

キャンセルポリシーと闘う

商品が手元に届いてから、想像していたのとは違う色だったという主観を理由としての返品は不可としているサイトも多い。実際、このお店もそうだった。購入時には当店のキャンセルポリシーに同意したとみなすという仕組みになっている。多くのネットショップが今はこれだ。イメージ違いは返品・返金、交換の理由にはならないと明記してある。ぐぬぬ…

しかし今回のこれはひどいだろう。いくらなんでも承服し難い。店が説明責任を果たしているという前提で設定されているキャンセルポリシーだが、この店は商品の説明を怠っている。客に責任を一方的に押し付けるのはいかがなものか。

とはいえ、今回はグレーとグレージュという、人によっては微妙なラインだということもわかっている。

そこで、とりあえずわたしは第三者の意見をきくべく消費生活センターに相談することにした。

市の消費生活相談室に相談してみた

独立行政法人国民生活センターのホームページの「全国の消費生活センター等」を参照し、市の消費生活相談室に電話をかけてみた。ダメ元で。

電話をとった担当者の方は丁寧に経緯をきいてくれた。「そのウェブショップの商品ページのURL、特定商取引法に基づく表記のあるページのURL、スクリーンショット、実際に手元に届いた商品の写真等をメールで送ってください。状況を確認します」と言ってくれたので、簡潔に時系列で経緯を書いたメールを画像添付で送った。

翌日、折り返しの電話で「悪質とまではいえません。が、ずいぶん商品画像と実物の色が違うのではないかということで、お店に連絡してください。返品か交換してもらえませんかと相談してみましょう。その時、市の消費生活相談担当からのアドバイスをうけてご連絡していますと書いてくださってけっこうです。もし交渉が難航するようであれば、またご連絡ください」という趣旨のことを教えていただいた。

市の担当者の方は、お店のウェブサイトのみならずバッグのメーカーのウェブサイトも見てくださり、商品の色の名称も確認してくれていた。バッグのメーカーのほうでこれを「グレー」として卸していることがわかった。は?そこから?!メーカーが「グレー」といって卸していて、販売者もそれを鵜呑みにしてるのか??

返品に応じてもらえた

ウェブショップのコンタクトフォームから連絡を入れたら、スムーズに返信があった。その後、メールで届いた実物の画像を送ったり等して3往復のやりとりで、返品・返金に応じてくれることとなった。

これはひとえに消費生活相談窓口の威力が大きいだろう。そこを挟むことで、気まぐれな顧客からの連絡ではないとわかってもらえたのではとも思う。カスタマーサポートの人は最後まで個人名は明かさなかったけれど(カスタマーハラスメント対策として正しいと思う)、迅速に丁寧に対応してくれた。ありがたかった。

そして、ショップの当該商品のページでは「グレー」は売り切れとなっていた。取り扱い中止したのでは…と思う。

ショップ運営者が商品を見ていない可能性あり

メールをやりとりしていて感じたのは、ショップの運営者が商品の現物をみていない可能性が高いということだ。

画像はもちろんプロカメラマンが撮ったものだろうけれど、色調等補正後の画像しかみていないのではないかと思う。

加えて、今更だが、商品についての詳細な説明がほとんど書いていないのも気になる。普通、この商品はいいものだから取り扱いたいと考えたのであれば、どこがどうよいのかを商品ページに書くはずだ。画像では伝えにくい商品の特性や手触りや仕様をテキストで補う。それがウェブショップ運営者の大事な仕事だとわたしは考えていたが、どうやらこのショップはそうではないようだった。ショップを見つけてから購入するまで半年迷ったのは、その違和感をなんとなく感じていたからだった。違和感を信じればよかった。

テキストだけではない。商品を購入してわかったが、運営会社の実体が判然としないのだ。

①ウェブショップの特定商取引法に基づく表示にある運営会社の住所

②商品の発送伝票に記載されていた住所

③商品の返送先として指示された住所と法人名

これらがすべて不一致だった。

この人たちは実際の商品を見ず、モノを右から左に動かして利益を得る形の商売をしているのだろう。

やれやれ。

綺麗に作られたウェブショップや、「日本製」の文句に惑わされてつまらない買い物をしてしまった。